基本用語かもしれませんが、私が最初、理解できなかった用語の一つがこれ。 前主・後主(ぜんしゅ・こうしゅ)の関係と対抗関係の違いです。

当たり前すぎるのか、これについて解説している本があまり見当たらなかったので、前主・後主の関係と対抗関係について簡単にまとめるとともに、頻繁に出てくる所有権との関係も整理しておきました。

前主・後主の関係とは

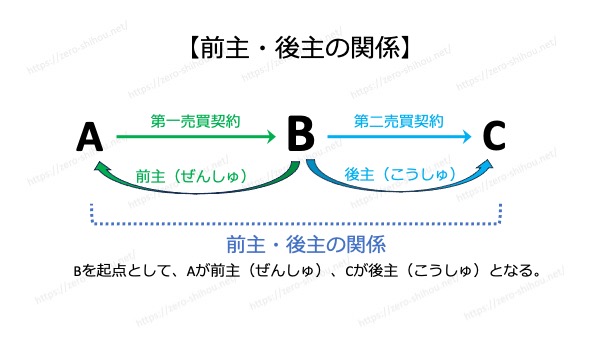

契約関係が一本の線で結べるのが前主・後主の関係です。 ちなみに前主は「ぜんしゅ」、後主は「こうしゅ」と読みます。

前主とは?そして後主とは?

正式な定義でいうと、法的関係における前主(ぜんしゅ)とは前の持ち主、後主(こうしゅ)とは後の持ち主のことを指します。

これを司法試験・予備試験の問題を解くと言う観点から解説すると、誰に対して「前の持ち主」「後の持ち主」になるかがポイントで、ズバリ契約関係の基点になる人から見た関係のことを指しています。

つまり、

- 前主とは契約関係の起点よりも前に契約した人

- 後主とは契約関係の起点よりも後に契約した人

です。

契約関係の基点になる人とは、設問上では登場人物全員もしくは複数人と関係がある人、つまり設問を解く上での鍵となる人です。

上の図で言うと、登場人物全員と関係があるのはBですので、Bから見てAが前主、Cが後主となります。

当事者類似の関係とは

上のような前主・後主の関係におけるAとCとの間の関係のことを『当事者類似の関係』と言います。

- AとBは第一売買契約の当事者

- BとCは第二売買契約の当事者

AとCは、直接売買契約を結んでいるわけではないものの、 Bを挟んで当事者同志(売主・買主)と同じような関係にあります。

このことを当事者類似の関係と言います。

当事者類似の関係の特徴は、いずれか一方が権利を得たら、残りの片方は権利を失うことです。

AからB、BからCと順次に所有権が移転した場合、 AがBに登記を移転しないかぎり、Cが登記を得ることはできないのが当事者類似の関係、および前主・後主の関係の特徴です。

後主は民法第177条の第三者に当たらない

民法177条における第三者とは、「当事者及びその包括承継人以外の者であって かつ、登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者」です。

したがって、直接の当事者ではないものの、Aとは当事者類似の関係となるCは第三者とはなリません。

したがって、CはAに対し、登記がなくても所有権を主張することができます。

図の事例では、AからBへ、第一売買契約を理由として所有権が移転したのち、BからCへ売買契約を理由として所有権が移転しています。AとBは売買契約の当事者であるため、Bは登記がなくてもAに対し所有権を主張できます。同様に、BとCは売買契約の当事者であるため、CはBに対し登記がなくても所有権を指摘できます。

AとCはBを挟んで当事者類似の関係にあるため、CはAに対し、登記がなくても所有権を主張することができるのです。

逆に言うと、BはAから登記を移転してもらわない限り、登記を得ることができません。Bが登記を得ることができないので、後に売買契約を結んだCも当然登記を得ることはできないのです。

対抗関係とは

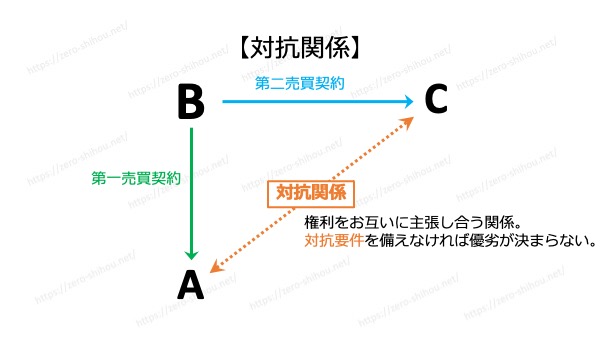

前主・後主の関係に対し、契約関係が一本の線で結べないのが対抗関係です。

BはAおよびCと2つの売買契約を結んでいるのは前主・後主の関係と同じですが、AとCは直接の関係はなく、契約関係を一本の線で結ぶことはできません。

むしろAとCは1つの権利を巡って争う間柄となっており、どちらかが権利を得た場合、どちらかは権利を得ることはできない仕組みとなっています。

この場合、AとC、どちらを優先させるのか、すなわち「AとC、どちらが権利を得ることができるのか」については、「どちらが先に対抗要件を抑えたか」によって決まります。

対抗要件を相手より早く満たした方が、目的の権利を得ることができます。

対抗要件とは

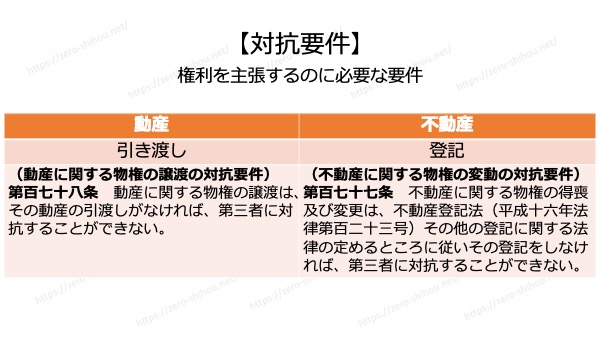

対抗要件とは、権利を主張するのに必要な要件のことです。

- 動産の場合は「引渡し」

- 不動産の場合は「登記」

となります。

対抗関係が問題となる場合においては、どちらがいつの時点で有効な対抗要件を備えているかを探し出すことが非常に重要なポイントとなります。

所有権の設定及び移転は当事者の意思表示のみで成立する

(物権の設定及び移転) 第百七十六条 物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。

引用: 民法 | e-Gov法令検索

ここで、絶対に忘れてはいけない所有権の基本をおさらいします。

所有権についての基本は、「当事者の意思表示のみで成立する」と言うことです。

これは意外と忘れがちな点ですが、ここを忘れると話が繋がらなくなります。 常に頭の片隅に入れておきたいポイントです。

まとめ

地味だし誰でもわかるようだけど、これがきちんと理解できていないと、 民法の問題を解くときに、登場人物や出来事の図をきちんと書くことができません。

基本すぎるのか、教科書や用語集などでもはっきりと書いてあるものが少なく、 理解できるまでにやや時間を要しました。

これからも「基本的すぎて全然どこにも載ってない」ことを、 わかりやすく解説します!